来源:扬州大学兽医学院

他是微观结构的探索者

也是轻量化设计的践行者

从我扬的实验室到

北京航空航天大学

他以多项

国家级奖项和SCI论文

为自己的本科生涯

铸下最有力的里程碑

他就是

来自我校机械工程学院

机械2204班的

王斌垚

初心笃定,矢志前行

自2022年秋踏入扬大校园的那天,王斌垚的心中就明确了未来努力的方向,他渴望通过大学四年的耕耘,开启下一段学术旅程积蓄全部力量。在大一上学期,由于教学安排的调整,课堂常在线上与线下间转换。不少同学在这样的交替中松弛下来,王斌垚却始终绷着一根弦。那个期末,他凭借专业第二的成绩,初次展露头角。

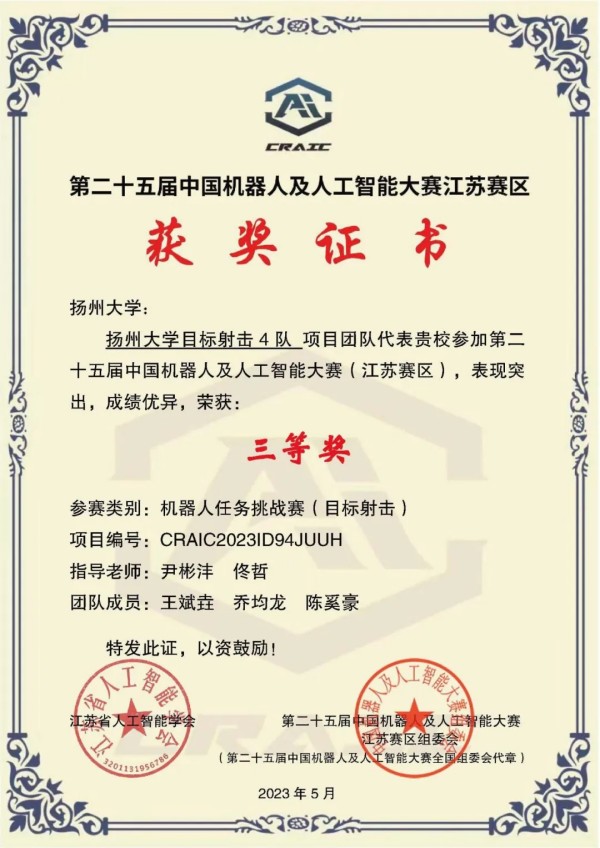

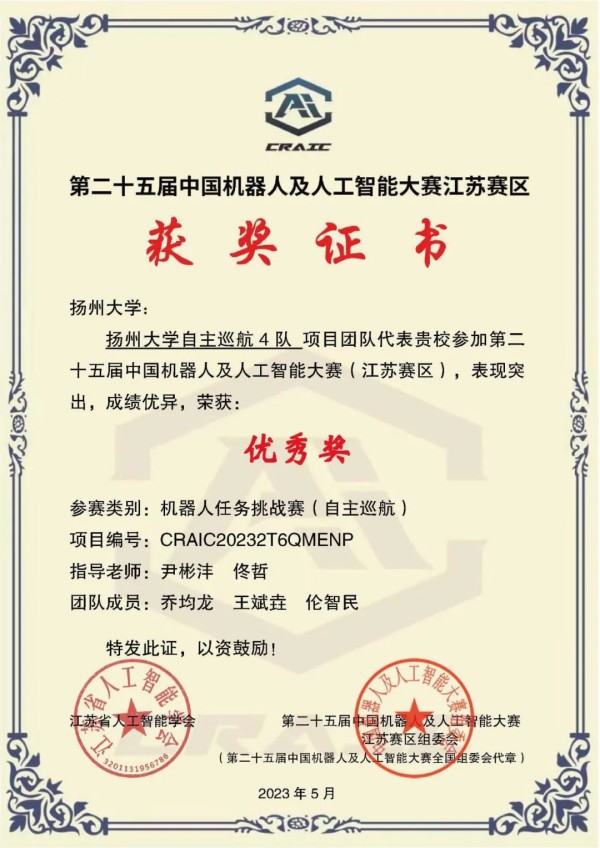

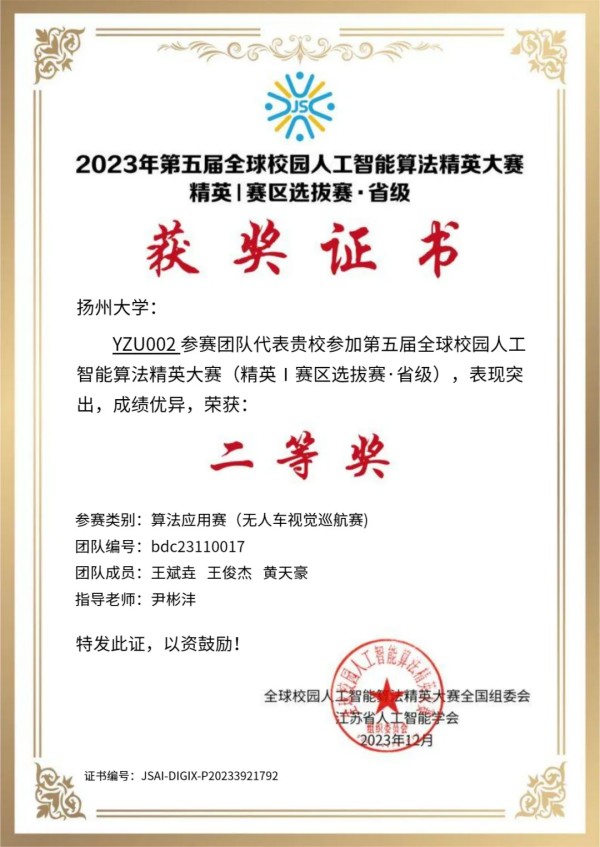

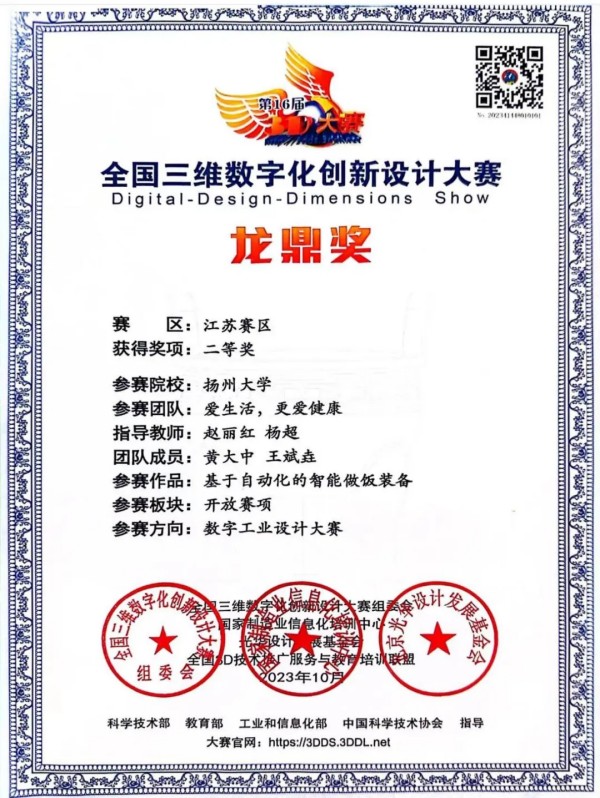

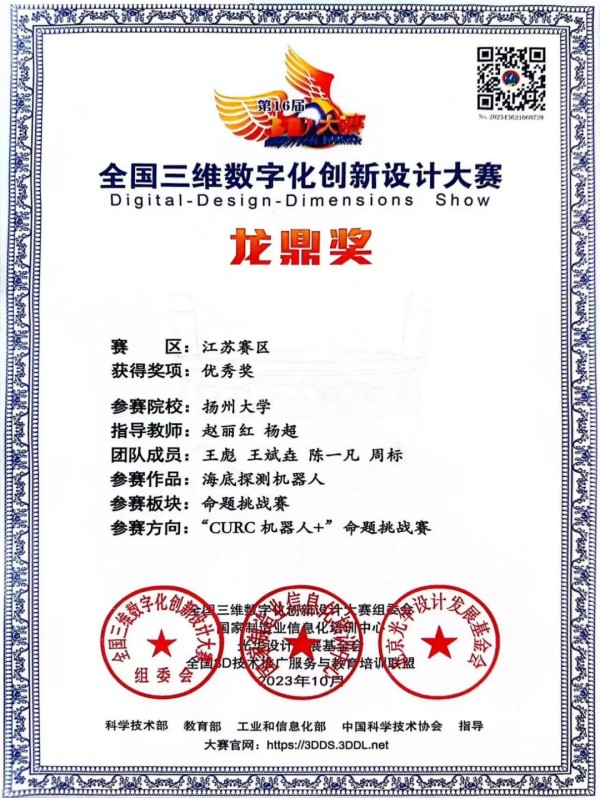

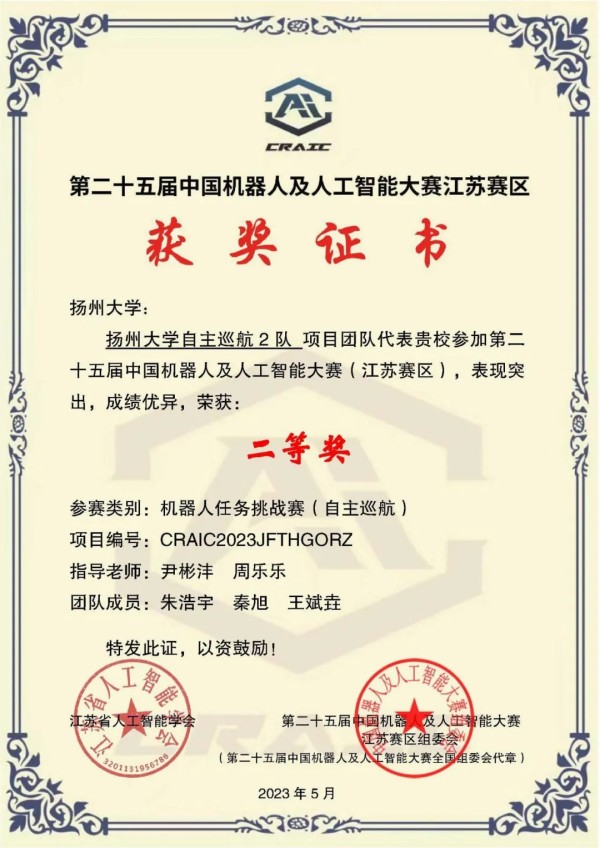

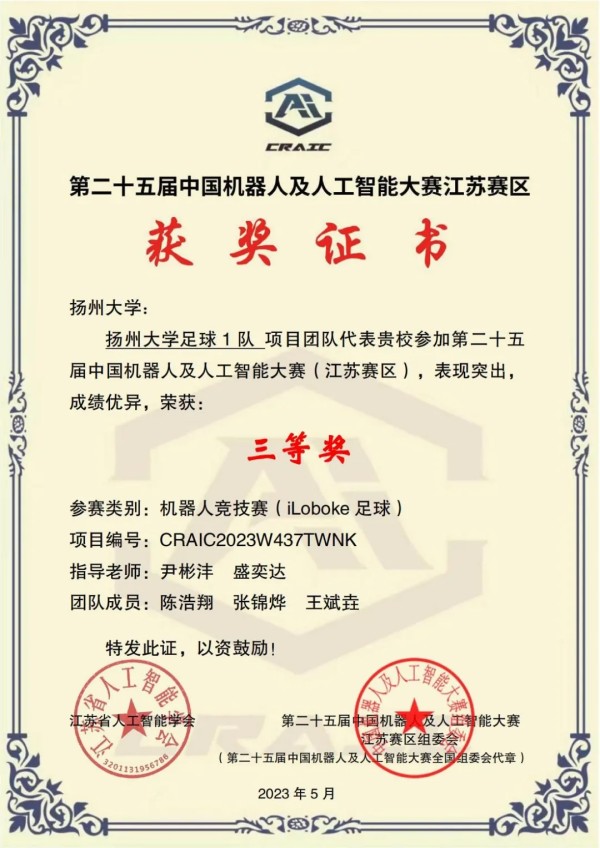

课堂学习给了他扎实的理论根基,而真正将知识付诸实践的,是大一下学期加入尹彬沣老师组织的机械学院竞赛团队。在团队的第一次项目中,他跟随着学长的节奏,一点点摸索、一次次调试,最终站上了第二十五届中国机器人及人工智能大赛的领奖台,捧回了国家级二等奖。

赛场砺剑,勇担重任

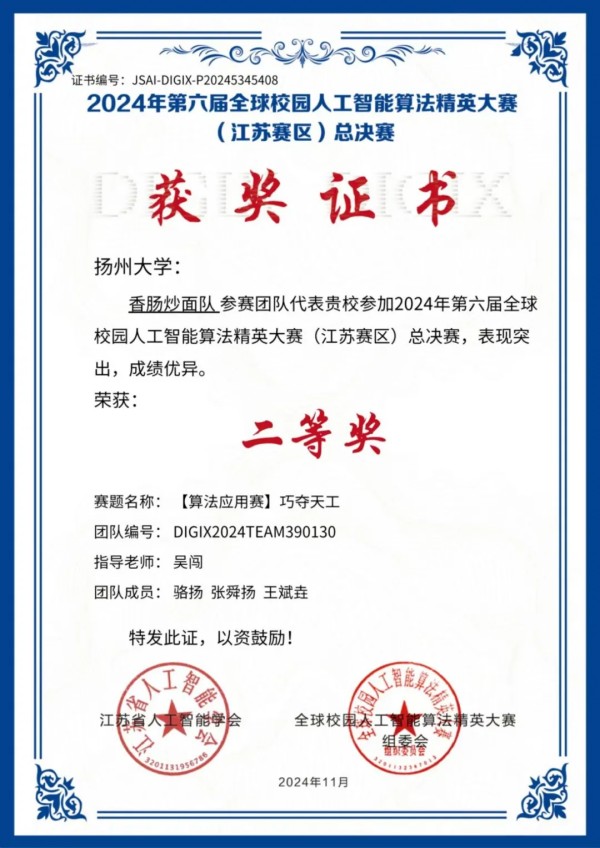

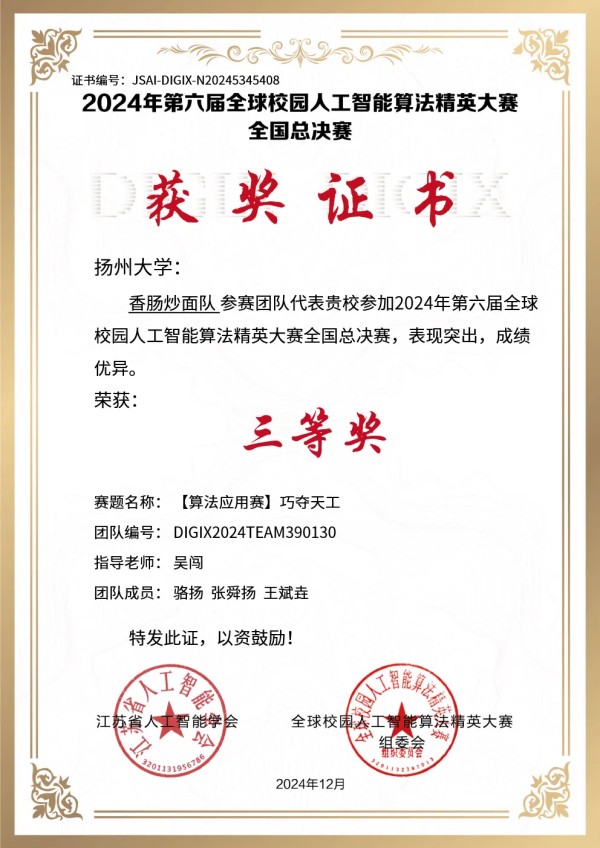

大二那年,在第十一届全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛中,他主动挑起大梁,第一次担任队长。没有课的空教室、周末的实验室,都成了他和队友们“泡”在一起的地方——画图、调试、讨论、推翻、重来。那段日子忙碌却饱满,他带领团队获得了第十一届全国大学生数字媒体科技作品及创意竞赛一等奖。竞赛的奖项还在桌上闪着光,王斌垚的脚步却已迈向更远的地方。大二那年,一个身影出现在他科研道路的起点——理论力学课的郝文峰老师。在老师的带领下,他逐步打开了科研新世界的大门。

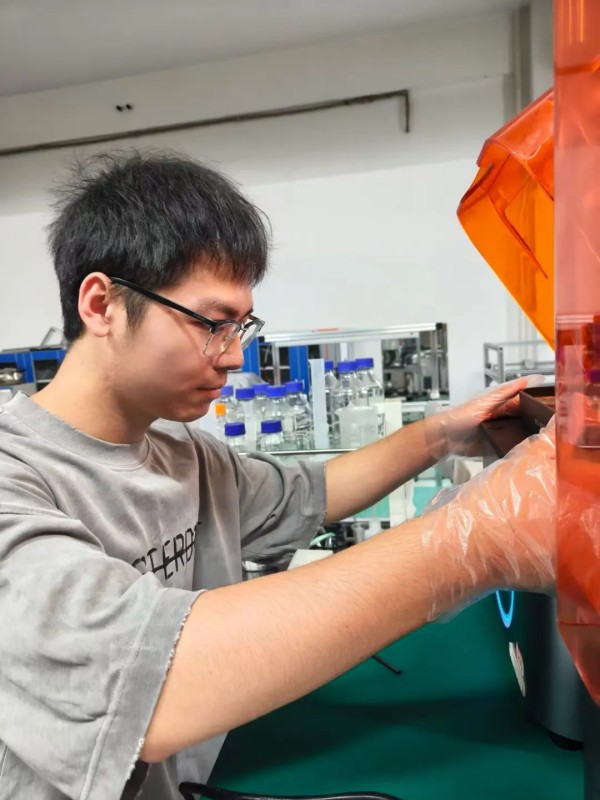

▲王斌垚与团队成员

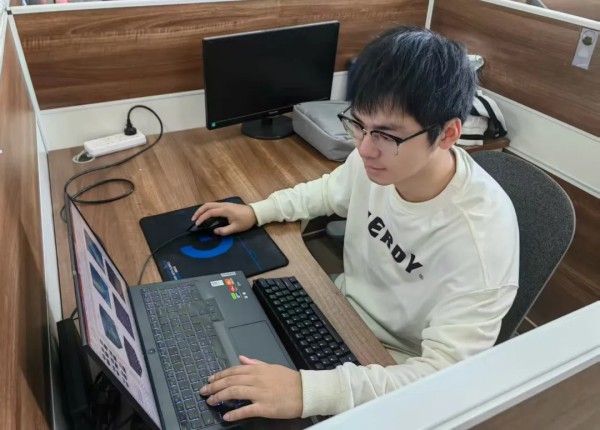

加入课题组后,郝老师特意在机械工程学院楼为他安排了工位,让他得以和研究生师兄们共同探讨学术问题。他接手的第一个课题——“内凹蜂窝结构机械性能研究”,像一座等待攀登的高山,他的生活被切割成两半:一半留给课堂,另一半完全沉浸在英文文献的海洋和陌生的有限元仿真软件中。深夜的实验室,常常只剩下他屏幕的微光和键盘的敲击声。

▲图为王斌垚调试仪器

“科研是一个长期的过程”,每当王斌垚陷入困惑时,师兄们总是及时伸出援手,帮助他缓解内心的焦虑。每周的工作汇报,他也从不缺席,通过与郝老师充分交流,不断调整研究方向,一点点拨开科研的迷雾。

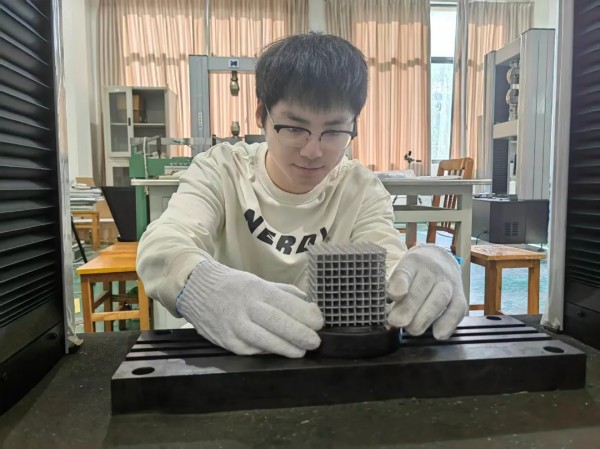

大二的寒假,当同学们都已陆续返乡,王斌垚却选择留在实验室。校园不寒冷,寒冷的是天气,他独自与实验设备为伴,完成了关于“内凹蜂窝结构机械性能”性能探讨的所有试样测试和数据采集。这段被他称为“艰难却充实”的岁月,就这样在无数个日夜交替中,沉淀为成长路上最坚实的基石,也为他后来在中国机器人及人工智能大赛、全国大学生机械创新设计大赛等多项赛事中斩获佳绩,奠定了扎实的科研基础与实践能力。

笔耕不辍,专利生辉

从大二下学期初次面对论文时的“毫无章法”,到后来在轻量化结构领域游刃有余地探索,王斌垚的科研之路,是一条从混沌走向清明的成长轨迹。

他还记得自己写第一篇SCI论文时的场景:实验数据明明清晰,落在笔下却总难成章。是导师一次次耐心点拨,师兄师姐们倾囊相助,陪他一稿一稿地打磨,才让逻辑的脉络在混沌中逐渐清晰。当录用通知终于抵达邮箱,实验室瞬间沸腾——也正是在那一刻,他找到了属于自己的科研归属感。

▲图为王斌垚参与课题实验

此后,他将目光投向了“多功能轻量化结构的力学设计与性能优化”,致力于为现代机械工程打造更轻、更强、也更智慧的“骨骼”。他聚焦于负泊松比结构与组合蜂窝夹层板,在一次次建模、打印、测试中,聆听材料的细微回响,捕捉结构的隐藏语言。这段经历不仅让他体会到问题导向与创新思维的重要性,也为他积累了扎实的科研履历:他成功以第一作者身份发表了SCI论文两篇。

获授权五项软著和一项实用新型专利,是他科研路上踏实的脚印。然而对他来说,科研从不只是纸上的数据与图表——每一个深夜里反复调试的模型,每一张打印成型的轻量化试样,都是他与未知对话的印记,是“轻而强的智慧骨骼”从构想走向现实的过程。“我相信,科研的真正魅力,是让奇思妙想落地生根。”如今,这些成果正逐步走向关键领域,而他也将在北京航空航天大学,继续书写他的科研故事。

▲左右滑动查看更多

在王斌垚的世界里,优秀绝不只是一张满绩的成绩单。作为连续服务机械2204班两年的班长和一名中共党员,他将责任化为行动,累计180小时的志愿服务,是他对“担当”二字最朴实的诠释,荣获我校“优秀共青团员”“三好学生”“学生社区优秀个人”“学生社区优秀领航导生”等称号。 面对机械专业繁重的课业,王斌垚自有方法,他称之为“日清-惜时-反思”三部曲。这套方法让他把学习的主动权牢牢握在自己手中,也让他在学习中排名保持专业第一,获得学校奖学金(一等)、迈能社会奖学金。

定力为楫,破浪而行

在当下内卷的浪潮中,只有明确目标的人才不会随波逐流。“一个人的精力很有限,只有在正确的道路上才能一点点的进步。”王斌垚这样鼓励学弟学妹。他强调,科研非一日之功,要以沉稳的心态面对挫折,“解决焦虑最好的方式,就是持续行动,把握自己的节奏,勇于走出舒适圈,常与师长、同窗交流,也能启迪思维,开阔思路。”

在他看来,学术是“螺旋式上升”的过程,要敢于提问、不怕失败——“每一次尝试,都在塑造更坚韧的自己。”他祝愿学弟学妹既能深耕学术的土壤,也能拥抱生活的广阔,“不要让一时的失利,消磨了少年的心气。答案,说明所有。”

将脑海的蓝图转化为

科学的构件

将遥远的未知走成

脚下的通途

时光从不辜负

每一个结构坚实的灵魂

前路漫漫

王斌垚向着那片

属于他的广阔天地

稳健地奔赴而去