来源:中国兽医协会

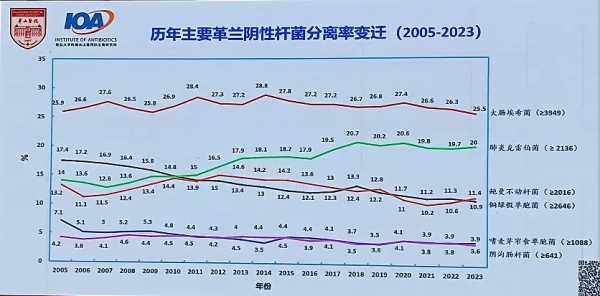

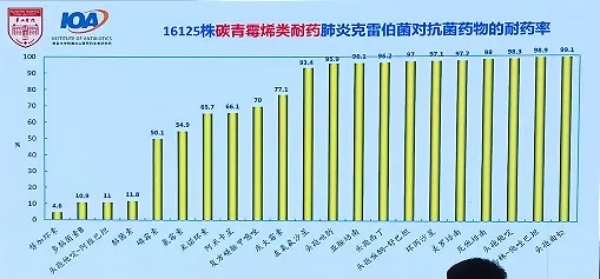

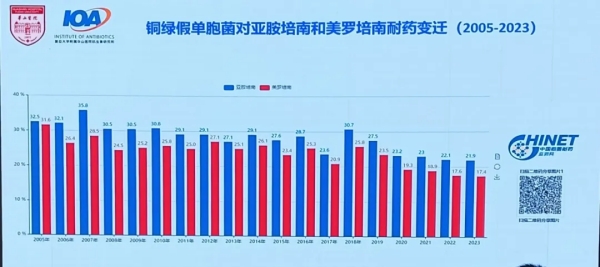

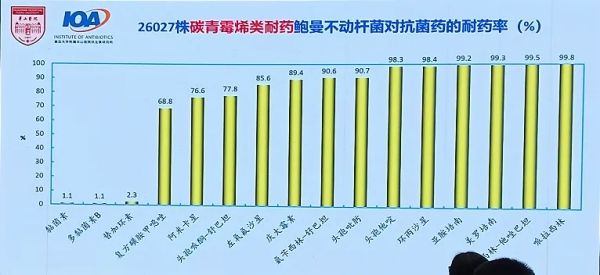

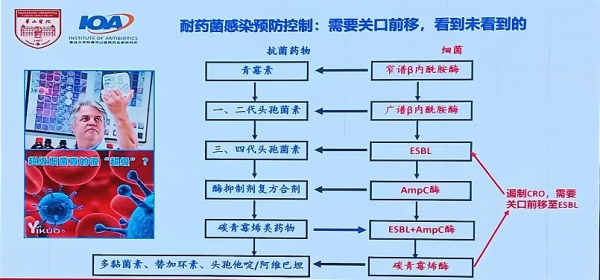

本文根据胡付品研究员在第十一届中国兽医大会上细菌耐药精准诊断与临床合理用药大会的课程《我国细菌耐药现状及应对策略》内容撰写而成。 主要内容 1.重要耐药细菌历年变迁趋势 ‣ 肺炎克雷伯菌、铜绿假单胞菌、鲍曼不动杆菌 ‣ 金黄色葡萄球菌、万古霉素耐药肠球菌 2.耐药菌流行播散为临床和实验室带来的挑战和对策 ‣ 感染导致高病死率、抗感染治疗挑战 ‣ 实验室检测方法学的挑战 ‣ 医院感染控制的挑战 第一部分 临床需要重点关注的耐药细菌 ‣ 感染所致死亡率排名:3GCREC、MRSA、CRPA、3GCRKP、CRKP、VRE ‣ 2007-2015感染死亡率上升最快:CRKP、CREC、3GCREC、3GCRKP、CRPA、VRE 第二部分 1.耐甲氧西林葡萄球菌检出率变迁(2005-2023) 2.粪肠球菌和屎肠球菌对万古霉素耐药变迁(2005-2023) 3.肺炎链球菌对青霉素的敏感率变迁(2016-2023) (1)儿童患者非脑膜炎链球菌 ‣ PSSP(青霉素敏感):86.8%-97.8% ‣ PISP (青霉素中介):1.7%-11.0% ‣ PRSP(青霉素耐药):0.3%-3.1% (2)成人患者非脑膜炎链球菌 ‣ PSSP(青霉素敏感):93.2%-95.9% ‣ PISP (青霉素中介):3.1%-3.8% ‣ PRSP(青霉素耐药):0.7%-1.9% 第三部分 1.历年主要革兰氏阴性杆菌分离率变迁(2005-2023) 2.肠杆菌目细菌对头孢噻肟(或头孢曲松)耐药菌住检出率变迁(2005-2023) 3.全省各省市碳青霉烯类耐药菌株检出率分布 (1)不同地区大肠埃希菌对碳青霉烯类的耐药情况(CARSS 2023) 大肠埃希菌对碳青霉烯类药物的耐药率全国平均为1.7%,其中,北京市最高3.6%,西藏最低0.3%。 (2)不同地区肺炎克雷伯菌对碳青霉烯类的耐药情况(CARSS 2023) 肺炎克雷伯菌对碳青霉烯类药物的耐药率全国平均为10.8%,其中,上海市最高26.2%,青海最低0.6%。 4.肺炎克雷伯菌对亚胺培南和美罗培南耐药变迁(2005-2023) 5.16125株碳青霉烯类耐药肺炎克雷伯菌对抗菌药物的耐药率 6.肺炎克雷伯菌对抗菌药物的敏感性(主动监测研究) (1)CHINET监测网每年定期收集菌株,采用标准的肉汤微量稀释法测定细菌对抗菌药物的敏感性,包括抗菌新药,以补充和完善常规耐药监测数据。 (2)肺炎克雷伯菌对亚胺培南和美罗培南的耐药率分别为18.2%和18.6%。 7.大肠埃希菌、肺炎克雷伯菌和阴沟肠杆菌对依拉环素的敏感性(主动监测研究) 8.铜绿假单胞菌对亚胺培南和美罗培南耐药变迁(2005-2023) 9.铜绿假单胞菌对抗菌药物的敏感性(主动监测研究) (1)CHINET监测网每年定期收集菌株,采用标准的肉汤微量稀释法测定细菌对抗菌药物的敏感性,包括抗菌新药,以补充和完善常规耐药监测数据。 (2)铜绿假单胞菌对亚胺培南和美罗培南的耐药率分别为26%和17.1%。 (3)病例:铜绿假单胞菌:治疗过程中氨曲南由敏感演变为耐药。联合药敏方案:亚胺培南+磷霉素可能存在协同作用。氨曲南耐药机制:PDC-16型AmpC酶发生突变。ampR序列比对发现:HS110ampR序列相对于HS90序列在135位发生氨基酸改变,由天冬氨酸变为甘氨酸(Asp135Gly)。 10.26027株碳青霉烯类耐药鲍曼不动杆菌对抗菌药物的耐药率 (1)CRE感染伴随高死亡率:>30% 美国病例-对照研究,产KPC肺炎克雷伯菌感染死亡率显著高于碳青霉烯类敏感肺炎克雷伯菌。 (2)2015中国CRE网络调查:CRE感染总体住院死亡率为33.5%。 11.碳青霉烯类耐药革兰阴性杆菌感染是区分抗感染水平的分水岭。 第四部分 应对策略 1.应对策略一:建立和完善细菌耐药和抗菌药物临床应用监测信息系统。 (1)关键点:知道敌人在哪里,有多少,又没有重武器,是不是特种兵? (2)耐药监测未来的发展:信息化和智能化是关键。 (3)耐药监测大数据是抗感染经验和精准治疗的基础。 (4)我们如何知道哪个抗菌药物是敏感的?以前是靠猜,现在是靠大数据情报,基本明确病原菌和有效药物,进而相对精准治疗。 2.应对策略二:药敏试验规范化水平的提升,需要建立临床微生物参考实验室。 (1)药敏试验进入更加细分的时代,只了解整体敏感性是不够的。 (2)超级耐药细菌感染的治疗:需要开展联合药敏试验。 超级耐药菌联合药敏试验抗菌药物组合推荐 1)碳青霉烯类耐药肠杆菌目细菌(CRE) ‣ 如果药敏试验显示细菌对头孢他啶-阿维巴坦、美罗培南-韦博巴坦、亚胺培南-瑞来巴坦和头孢地尔等敏感,则不推荐常规联合应用抗菌药物。 ‣ 如果细菌对上述药物耐药或无法获得这些药物,建议以多粘菌素、替加环素和头孢他啶-阿维巴坦为基础,联合氨基糖苷类、磷霉素、碳青霉烯类、氟喹诺酮类和氨曲南(适用于产金属酶菌株)等联合进行药敏试验,筛选可用的多药联合治疗方案。 2)碳青霉烯类耐药铜绿假单胞菌(CRPA) ‣ 如果药敏试验显示细菌对头孢他啶-阿维巴坦、头孢洛扎-他唑巴坦、美罗培南-韦博巴坦、亚胺培南-瑞来巴坦和头孢地尔等敏感,则不推荐常规联合应用抗菌药物。 ‣ 如果细菌对上述药物耐药或无法获得这些药物,建议以多粘菌素和头孢他啶-阿维巴坦为基础,联合氨基糖苷类、磷霉素、碳青霉烯类、氟喹诺酮类和氨曲南(适用于产金属酶菌株)等联合进行药敏试验,筛选可用的多药联合治疗方案。 3)碳青霉烯类耐药鲍曼不动杆菌(CRAB) ‣ 如果药敏试验显示细菌对头孢哌酮-舒巴坦、氨苄西林-舒巴坦和头孢地尔等敏感,或当增加舒巴坦剂量时显示敏感,则不推荐常规联合应用抗菌药物。 ‣ 如果细菌对上述药物耐药或无法获得这些药物,建议以多粘菌素、替加环素为基础,联合氨基糖苷类、碳青霉烯类、头孢哌酮-舒巴坦、氨苄西林-舒巴坦或氟喹诺酮类等进行联合药敏试验,筛选可用的多药联合治疗方案。 (3)各实验室应根据本院CRO菌株耐药机制,制定不同联合药敏试验的抗菌药物方案。 ‣ 纸片法联合药敏试验:小方法,大用途。 3.应对策略三:开展耐药菌主动监测研究 (1)各省市参与医院及收集的菌株数量 (2)不同地区其他肠杆菌目细菌碳青霉烯酶基因型分布 (3)MLST分型确定的成人和儿童分离CRKP的ST最小生成树,以及ST型分布关系。 (4)KPC碳青霉烯酶基因突变是全球公共卫生新挑战。 1)巨大挑战 ‣ 出现即意味着治疗失败,特殊的药敏谱,不识别。 ‣ 实验室检测假阴性,误导治疗。 ‣ 无公认的有效治疗手段,延误治疗,病死率高。 ‣ 耐药及传播机制研究少,零星研究。 ‣ 缺乏有效的新抗菌药物,尤其是中国。 2)我们正在开展的科研工作 ‣ Sugar监测:牵头开展全国多中心研究(>100家),已启动。 ‣ 头孢他啶-阿维巴坦耐药监测研究小组 ‣ 明确耐药突变机制及特征:药敏、检测、流行播散、蛋白结构、治疗方案、危险因素。 (5)病例一:blakpc基因在治疗中连续突变,导致治疗失败。如果对细菌突变机制不熟悉,抗感染治疗将会很迷茫。 病例二:肺炎克雷伯菌KPC基因突变、共存和再发感染。 blakpc基因突变的危险因素: ‣ 抗菌药物使用,尤其是头孢他啶-阿维巴坦 ‣ 肾脏替换治疗和肺炎是导致头孢他啶-阿维巴坦治疗CRE感染失败的独立危险因素。 ‣ 肠道定植 (6)产不同KPC基因肺炎克雷伯菌对抗菌药物的独特药敏谱 1)KPC突变,药敏谱很特殊,不易识别。 2)如何理解亚胺培南敏感,美罗培南耐药,头孢他啶-阿维巴坦耐药,ESBL检测结果呈阳性?细菌突变速度太快,但现有药敏系统更新速度太慢。 4.应对策略四:最关键的医院感染预防控制 (1)国家医政医管局《关于印发遏制微生物耐药国家行动计划(2022-2025)的通知》要求,目前八大主要任务: ‣ 坚持预防为主,降低感染发生率。 ‣ 加强公众健康教育,提高耐药认识水平。 ‣ 加强培养培训,提高专业人员防控能力。 ‣ 强化行业监管,合理应用抗微生物药物。 ‣ 完善监测评价体系,为科学决策提供依据。 ‣ 加强相关药物器械的供应保障。 ‣ 加强微生物耐药防控的科技研发。 ‣ 广泛开展国际交流与合作。 (2)耐药菌感染预防控制:需要关口前移至ESBL (3)病例:一株高毒力高耐药肺炎克雷伯菌的体内演变 第五部分 小结 1.多重耐药菌的形势依然严峻 (1)第三代头孢菌素对耐药肠杆菌目、碳青霉烯类耐药革兰阴性杆菌 (2)甲氧西林耐药金黄色葡萄球菌 2.需要快速更新认识,需要紧密走向临床 (1)关口前移,加强感染预防控制,有效遏制耐药菌株流行播散; (2)联合药敏试验、联合科研、流行病学调查研究; (3)积极主动与临床进行沟通,发挥细菌耐药监测工作最大价值,促进抗菌药物合理应用; (4)国家顶层设计,各行业共同协作建立完善的生态系统,以应对耐药菌所致感染; (5)整合各种指南,结合专家经验的AI辅助诊断和治疗系统,未来可以发挥重要作用。

笔记撰写:达剑森、王婷睿(扬州市邗江区动物疫病预防控制中心)