来源:宠业原料包材创新

近日,国际知名学术期刊《细胞代谢》(Cell Metabolism)在线发表了我校动科学院曹志军教授团队论文《解锁后生元的力量:一种保障人类与动物营养和健康的革命性途径》(Unlocking the Power of Postbiotics: A Revolutionary Approach to Nutrition for Humans and Animals),探究后生元对人类和动物营养与健康影响的新途径和新机制。

后生元因其在稳定性和安全性等方面的优势,使其成为益生菌等微生物制剂强有力的替代品,是近年来营养与健康领域研究的热点。然而,目前有关后生元的认识多来自于与其相关的益生菌,而后生元本身对于人类与动物营养与健康的作用机制还未被阐明。该研究全面阐述了后生元可能的来源和未来发展趋势与应用,并率先从宿主抗氧化活性调节、免疫调控、肠道微生物群修饰和增强上皮屏障功能等方面揭示后生元对机体健康发育的影响,为后生元在人类与动物中的应用奠定了坚实的理论基础,为进一步挖掘新型后生元制剂提供了新的研究方向。

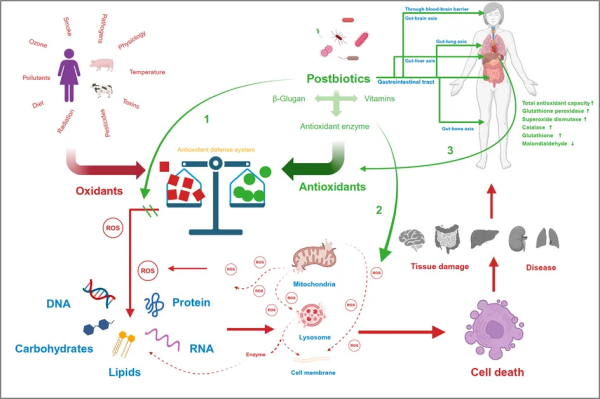

后生元的抗氧化特性机制

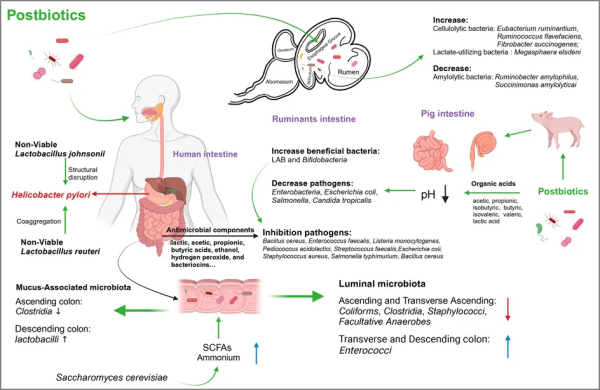

该研究指出,后生元制剂在宿主体内潜在的作用机制包括:(1)提高抗氧化性能。后生元制剂可以通过与金属离子螯合,生成抗氧化物质,上调宿主抗氧化活动或相关基因表达,调节信号通路,降低活性氧 (ROS)酶活性和调节胃肠道微生物群来调控宿主抗氧化机制。(2)免疫反应调节。后生元可以通过与上皮细胞,树突状细胞,单核细胞/巨噬细胞和淋巴细胞相互作用,来调节宿主免疫反应。(3)菌群调节。后生元可通过三种不同途径来调节宿主菌群,包括通过抗菌物质,如细菌素,来抑制病原体的生长;通过引入有机酸来调节内环境pH水平,以建立有益于益生菌生长的条件,同时阻止病原体的增殖;通过某些结构成分,如菌毛和凝集素,在宿主内环境中特定位点粘附或结合,从而阻止病原菌的粘附。(4)增加肠上皮屏障功能。后生元制剂中存在的脂磷壁酸(LTA)、表面层蛋白、短链脂肪酸(SCFAs)及某些分泌蛋白在维持肠道屏障功能中可发挥保护作用。此外,本研究指出,后生元制剂对宿主的各种作用是相互联系并达到帮助宿主维持体内稳态的最终结果。因此,在设计试验时,尤其是涉及体内复杂微生物环境的研究时,不仅仅需要考虑其对宿主胃肠道菌群的调节,同时应当考虑其他途径的综合影响。

后生元介导的人类和动物胃肠道微生物群的调节功能

曹志军教授课题组长期从事奶牛营养与牛奶质量研究。2015年首次提出奶牛母子一体化养殖理念与关键技术,牵头成立国际后备牛培育协作创新平台(International Calf and Heifer Organization),主办三届国际后备牛大会(2018,2020,2022)。第一或通讯作者在农业、奶业与动物科学领域顶级期刊《奶业科学杂志》(Journal Dairy Science)发表文章14篇,多篇论文发表于《细胞代谢》(Cell Metabolism)、《微生物组》(Microbiome)、《前沿研究》(Journal of Advanced Research)、《总体环境科学》(Science of The Total Environment)等国际知名期刊,1篇入选ESI高被引论文,主持制定国家标准《后备奶牛饲养技术规范(GB/T37116-2018)》,成果入选农业农村部主推技术3项,获教育部科技进步一等奖(2019,排名1)、神农中华农业科技奖优秀创新团队(2023,排名1)、国家科技进步二等奖(2014,排名5)等,在国内外具有一定影响力。

原文链接